Baru-baru ini, saat sedang rebahan sambil scrolling Instagram, saya tersesat di sebuah reels dari akun bernama @ry_arsd —entah siapa, entah dari planet mana. Ia memaparkan sesuatu yang terdengar seperti bisikan alam, dengan mengajarkan anak kecilnya, untuk kita juga.

Menyuruh sang anak berjalan di atas rumput, ia ukur tegangan listrik tubuhnya. Kesimpulannya: “Berjalan di atas rumput bisa menstabilkan muatan listrik dalam tubuh, memperbaiki siklus tidur, menyehatkan kaki, menyeimbangkan sistem saraf, dan meredakan stres.”

Lho, kok bisa? Yang lebih mengejutkan, dalam video pendek itu diklaim bahwa elektron dari bumi bisa menetralkan muatan tubuh manusia, yang katanya sering kelebihan muatan positif —mungkin karena kebanyakan berpikir positif sambil stres mikirin cicilan KPR.

Kesan pertama saya: ini seperti campuran antara National Geographic, Naruto, dan Spiritual Healing TikTok Edition. Tapi karena saya tak mau langsung menertawakan tanpa dasar, maka saya pun melakukan hal lumrah di dunia kewartawanan: membuka jurnal ilmiah.

Pertama, saya mencoba mencari tahu apakah benar ada yang namanya “transfer elektron dari bumi ke tubuh manusia.” Ternyata, ini dikenal dengan istilah grounding atau earthing, dua istilah yang banyak digunakan di dunia kelistrikan dan kesehatan.

Maksud keduanya, praktik berjalan telanjang kaki di tanah, rumput, atau pasir dengan keyakinan bahwa kita akan terhubung secara langsung dengan energi bumi. Kedengarannya seperti ritual kuno suku druid, tapi ternyata sudah masuk jurnal ilmiah juga!

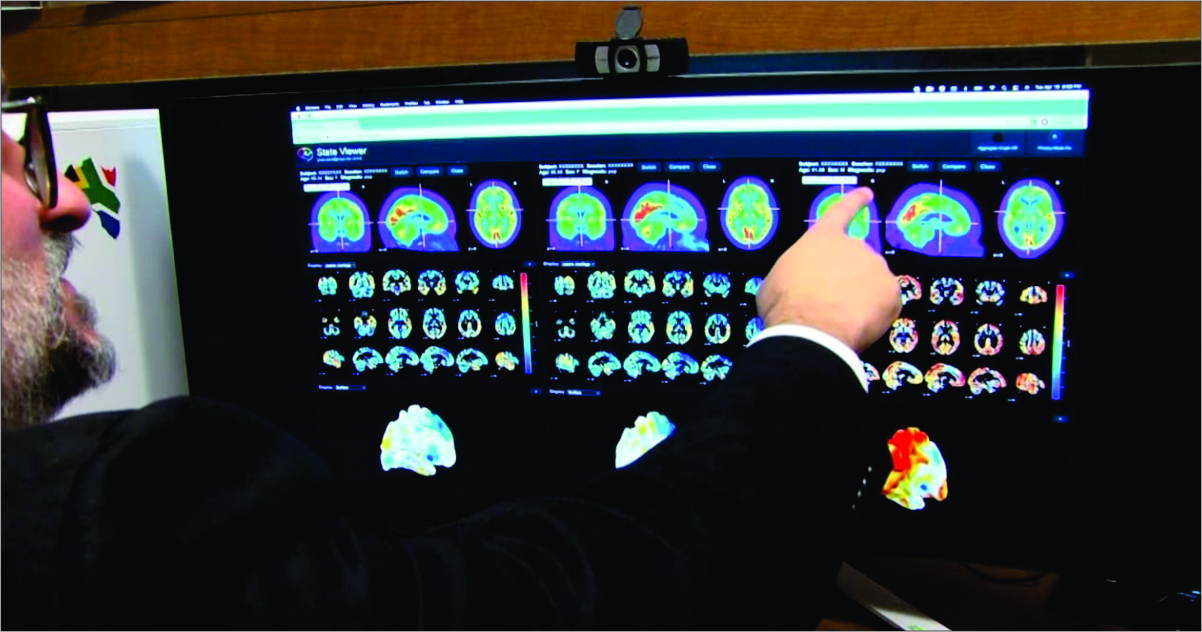

Saya menemukan bahwa teori ini populer karena tokoh-tokoh seperti James L. Oschman dan Gaétan Chevalier telah menerbitkan sejumlah studi sejak awal 2000-an. Mereka mengembangkan teori tentang transfer elektron dari bumi ke tubuh manusia sebagai mekanisme penyembuhan.

Oschman, ahli biologi sel dan biofisika, banyak menulis tentang pendekatan alternatif dan integratif dalam kesehatan. Sementara Chevalier, fisikawan dan peneliti di bidang bioelektrik dan psikofisiologi, aktif bereksperimen tentang efek grounding terhadap fisiologi manusia.

Bahkan ada satu karya Chevalier dengan judul jurnal yang sangat khusyuk: “Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface Electrons” (Chevalier et al., 2012). Seperti judul film Marvel alternatif.

Tapi tunggu dulu. Apakah ini hanya teori belaka? Bagaimana dengan data yang lebih mutakhir?

🧪 Februari 2025 – Studi double-blind placebo controlled dari Advances in Integrative Medicine menunjukkan bahwa grounding dengan matras khusus bisa memperbaiki kualitas tidur secara signifikan. Artinya, ini bukan cuma efek “plasebo nyeker”, tetapi memang ada perubahan ritme sirkadian pada peserta.

🛌 2022 – Studi pada penderita Alzheimer ringan menunjukkan bahwa grounding selama 12 minggu memperbaiki tidur secara signifikan, walau belum bisa memperbaiki mood yang kadung suram karena hilangnya ingatan atau mungkin karena mereka belum diberi tahu ini bukan iklan sandal.

💥 2023 – Pada pasien yang baru menjalani operasi tulang belakang, grounding malam hari menurunkan kadar peradangan (CRP, CK) dan mengurangi rasa nyeri dibandingkan kelompok yang tidak grounding. Jadi, nyeker bukan hanya baik untuk yang galau, tapi juga yang baru disayat skalpel.

📉 Bahkan tingkat kortisol, hormon stres yang biasanya melonjak saat kita membaca komentar netizen, juga ditemukan menurun setelah grounding. Sistem saraf simpatis (yang bikin kita panik) pun jadi lebih kalem, seperti habis dipeluk bumi.

Tapi, benarkah ada “transfer elektron”? Nah, ini bagian yang menggelitik sekaligus rumit. Para pendukung grounding percaya bahwa elektron bebas dari bumi masuk ke tubuh dan menetralisir radikal bebas. Ibarat bumi sedang bersedekah elektron ke tubuh kita yang “kemiskinan muatan negatif”.

Namun, menurut artikel The Guardian (Februari 2025), para ilmuwan skeptis berkata: “Hanya karena ada arus mikro nano-ampere, tidak berarti itu punya efek biologis signifikan.” Bahkan dikatakan, “Jika grounding benar-benar menyembuhkan hanya karena nyeker,” maka kita semua sudah tidak butuh BPJS.

Sains masih belum sepakat soal mekanisme persisnya, tapi sebagian sepakat bahwa mungkin bukan “elektron” yang menyembuhkan, melainkan efek kontak dengan alam, relaksasi, aktivitas fisik ringan, dan melepaskan diri dari medan elektromagnetik digital.

Dan, siapa bilang orang kota tak bisa nyeker? Di Jepang, “forest bathing” alias shinrin-yoku dipraktikkan luas —orang berjalan di hutan untuk menenangkan jiwa. Di beberapa taman kota Eropa, ada zona khusus untuk nyeker. Bahkan di Jakarta, kadang kita terpaksa grounding mendadak kalau sandal jepit putus di taman kota.

Dan benar saja, jalan telanjang kaki di rumput pagi hari —selain bisa bikin kita terhindar dari stres, juga menghindarkan kita dari pelupa: karena langsung ingat bahwa rumput itu bisa ada tai kucingnya. Jadi grounding tidak hanya menyadarkan sistem saraf, tapi juga menyadarkan kewaspadaan.

Setelah menyusuri hutan jurnal ilmiah dan gurun hoaks, saya sampai pada kesimpulan bahwa berjalan di atas rumput dengan kaki telanjang memang memberikan manfaat, terutama untuk tidur, stres, dan pemulihan.

Namun, klaim tentang “transfer elektron bumi” masih belum terbukti kuat secara ilmiah. Jadi, jangan langsung percaya kalau ada yang bilang, “Saya sudah sembuh dari insomnia, asam urat, dan mantan, semua karena grounding.”

Walhasil, grounding bisa jadi membantu, seperti kesimpulan di Instagram tadi. Tapi jangan lupa: bersentuhan dengan bumi harus dibarengi dengan berpijak pada akal sehat. Jangan sampai sibuk menyalurkan muatan listrik, tapi lupa menyalakan nalar.

Kalau mau sehat, ya silakan nyeker —asal jangan nyeker ke kantor, ke ATM, atau ke seminar nasional. Alam memang menyehatkan, tapi jangan sampai nyeker dijadikan dalih untuk malas pakai sepatu. Setidaknya, pakailah sandal jepit.

Jika Anda tertarik mencoba grounding, silakan. Tapi perhatikan juga faktor kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan. Dan jika Anda merasa tidak lebih rileks setelah nyeker, mungkin Anda memang butuh grounding yang lain: grounding dari overthinking.