Sunan Drajat membuat anekdot dalam tulisannya, “Syekh Majnun angandika: tan beda estri lan jalu, nedha nini pada-pada alim mutakaliman uga” (Syekh Majnun bersabda: Tidak ada beda antara perempuan dan laki-laki, mereka sama-sama bisa alim dan pandai berbicara), adalah sebuah adagium yang menandai pandangan egaliter yang luar biasa dari salah seorang Wali Songo. Ini bukan sekadar pengakuan kemampuan, melainkan penegasan hak fundamental atas ilmu bagi setiap insan, terlepas dari jenis kelamin.

Prinsip kesetaraan ini tidak berhenti pada teori semata. Istri-istri Sunan Drajat dan para keturunannya terbukti ikut serta aktif dalam menyampaikan dakwah dan perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Sunan Drajat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga dan komunitasnya, membentuk sebuah tradisi yang memberdayakan perempuan.

Menganalisis Hakikat Pemikiran: Tasawuf dan Gender

Pernyataan Sunan Drajat ini dapat dibedah melalui dua lensa utama: tasawuf dan kajian gender, yang keduanya mengungkapkan kedalaman dan kemajuan pemikirannya.

Tasawuf: Melampaui Batas Fisik Menuju Hakikat Ruh

Dalam kacamata tasawuf, pandangan Sunan Drajat ini berakar pada hakikat kemanusiaan yang universal di hadapan Tuhan, di mana perbedaan fisik tidak menghalangi pencapaian spiritual.

Tasawuf Klasik: Kesatuan Ruh dan Potensi Ilahi

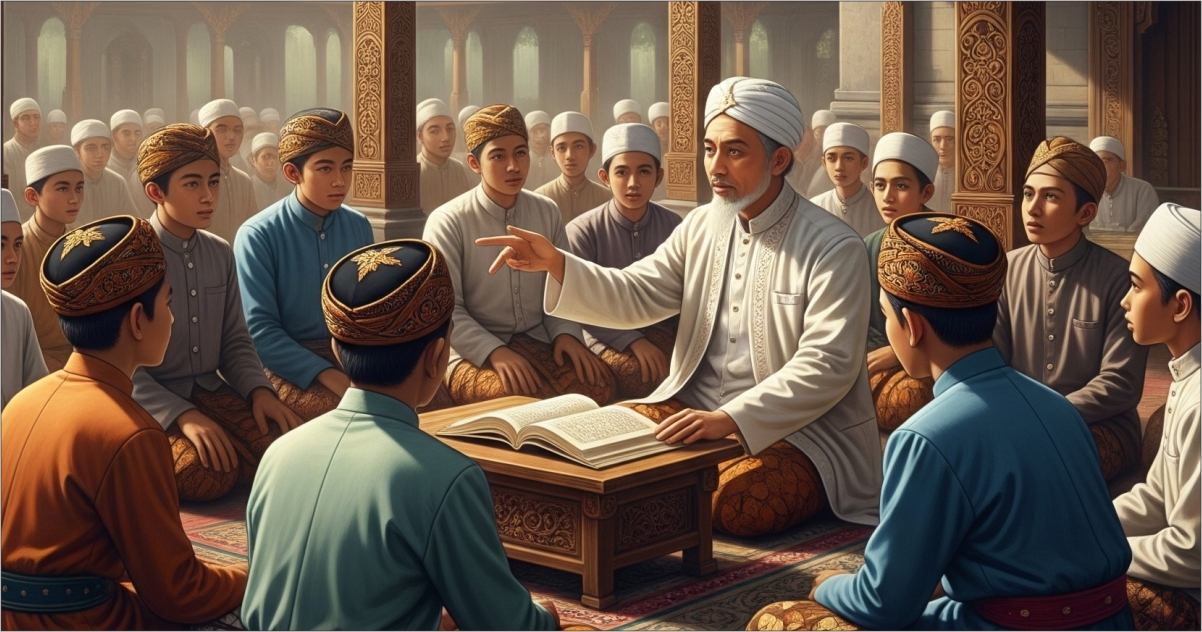

Tasawuf klasik, meskipun dalam praktiknya sering didominasi oleh laki-laki, pada dasarnya tidak membedakan gender dalam proses pencapaian spiritual. Para sufi awal meyakini bahwa ruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari sumber yang sama, yaitu Ruh Ilahi (Nafas al-Rahman). Oleh karena itu, potensi untuk mencapai ma’rifatullah (mengenal Allah), fana’ (peleburan diri dalam Tuhan), dan baqa’ (keabadian bersama Tuhan) adalah sama bagi semua jiwa. Ilmu sejati dalam tasawuf adalah ilmu laduni atau ilmu kasyaf (penyingkapan rahasia Ilahi), yang dianugerahkan berdasarkan kesucian hati dan ketakwaan, bukan jenis kelamin.

Contoh paling nyata adalah Rabiah al-Adawiyah (wafat 185 H/801 M), seorang sufi perempuan dari Basra yang diakui sebagai salah satu pionir konsep mahabbah (cinta ilahi murni). Ketinggian spiritual dan keilmuannya dihormati luas bahkan oleh sufi laki-laki. Selain Rabiah, ada pula Fatimah an-Naisaburi (abad ke-3 H/9 M) yang disebut “Rabiah kedua” karena keilmuan dan ketakwaannya yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi tasawuf klasik, akses keilmuan dan otoritas spiritual tidak secara inheren dibatasi oleh gender.

Tasawuf Modern: Mengaktualisasikan Kesetaraan

Di era modern, tasawuf semakin menegaskan dan mengaktualisasikan prinsip kesetaraan ini dalam praktik dan diskursus.

- Reinterpretasi Progresif: Tasawuf modern cenderung lebih eksplisit dalam menafsirkan teks-teks klasik untuk mendukung kesetaraan gender, menolak interpretasi yang bias gender. Mereka berargumen bahwa hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam ilmu dan spiritualitas seringkali bersumber dari konstruksi sosial-budaya yang partikular, bukan dari ajaran tasawuf itu sendiri.

- Peran Aktif Perempuan: Di banyak komunitas sufi kontemporer, perempuan memegang peran sentral sebagai guru spiritual (mursyidah), pembimbing, dan pemimpin majelis zikir. Munculnya organisasi-organisasi sufi perempuan menunjukkan vitalitas dan kepemimpinan spiritual perempuan yang semakin diakui.

- Jihad Intelektual dan Spiritual: Konsep “jihad” dalam tasawuf modern sering diperluas menjadi perjuangan intelektual dan spiritual untuk memberdayakan individu, termasuk perempuan, agar dapat berkontribusi penuh bagi masyarakat dan mencapai pencerahan diri.

Studi Gender: Meruntuhkan Batasan Sosial

Dari perspektif kajian gender, pernyataan Sunan Drajat adalah sebuah deklarasi yang revolusioner dan memberdayakan, terutama untuk konteks zamannya.

Kajian Gender Klasik (Konteks Pra-Modern)

Pada umumnya, pandangan gender di banyak peradaban pra-modern, termasuk di Jawa dan dunia Islam secara umum, cenderung patriarkal. Laki-laki mendominasi ranah publik, kekuasaan, dan keilmuan, sementara perempuan seringkali dibatasi pada ranah domestik.

- Pembatasan Peran Sosial: Perempuan seringkali dianggap lebih emosional dan kurang rasional, sehingga dianggap tidak cocok untuk studi ilmu yang mendalam atau untuk berbicara di muka umum. Peran utama mereka adalah sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga.

- Justifikasi Religius yang Bias: Terkadang, interpretasi yang sempit dan bias terhadap teks-teks agama digunakan untuk membenarkan pembatasan peran perempuan, meskipun interpretasi tersebut tidak sejalan dengan semangat keadilan Islam yang lebih luas atau ajaran para sufi.

- Pengecualian Progresif: Pandangan Sunan Drajat adalah pengecualian yang sangat progresif untuk masanya. Beliau secara eksplisit menolak pandangan umum yang merendahkan kapasitas intelektual perempuan dan justru menegaskan kesetaraan mereka dalam memperoleh dan menyampaikan ilmu. Ini menunjukkan adanya suara-suara reformis dan egaliter di tengah arus utama patriarki.

Kajian Gender Modern: Dekonstruksi dan Pemberdayaan

Kajian gender modern, sebagai disiplin ilmu yang berkembang sejak abad ke-20, secara kritis menganalisis bagaimana gender dikonstruksi secara sosial dan budaya, serta dampak dari konstruksi tersebut terhadap kekuasaan dan ketidaksetaraan.

- Dekonstruksi Gender: Kajian gender modern secara fundamental membantah bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan adalah murni biologis atau alamiah. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa peran-peran ini adalah konstruksi sosial yang dapat berubah dan seringkali memicu ketidakadilan. Pandangan Sunan Drajat secara intuitif sudah melakukan dekonstruksi ini dengan menyatakan tidak ada perbedaan dasar dalam kapasitas intelektual.

- Pemberdayaan dan Keadilan: Tujuan utama kajian gender modern adalah mencapai keadilan gender dan memberdayakan semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mencapai potensi penuh mereka. Mereka memperjuangkan akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan ranah publik lainnya.

- Feminisme Islam: Gerakan yang muncul di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini berusaha menafsirkan kembali teks-teks Islam dari perspektif yang berpihak pada keadilan gender. Mereka menemukan dukungan kuat dalam Al-Quran dan Hadis untuk kesetaraan perempuan, sejalan dengan semangat pandangan Sunan Drajat. Tokoh seperti Aminah Wadud dan Asma Barlas adalah contoh akademisi feminis Islam yang relevan.

Kesimpulan Akhir

Pernyataan Sunan Drajat dalam Kitab Syekh Majnun bukan sekadar anekdot sejarah, melainkan sebuah deklarasi prinsipil yang mendalam. Ia mencerminkan pemahaman tasawuf yang melampaui batasan fisik menuju hakikat ruh yang setara, serta merupakan suara progresif yang mendahului konsep-konsep kajian gender modern.

Lebih dari itu, implementasi prinsip ini dalam kehidupan keluarga Sunan Drajat, di mana istri-istri dan keturunannya secara aktif berpartisipasi dalam dakwah dan perjuangan, menegaskan bahwa kesetaraan bukan hanya idealisme tetapi juga praktik nyata. Kisah Nyai Sawilah dan Nyai Mas Amirah adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam membentuk sejarah dan menyebarkan nilai-nilai luhur. Warisan pemikiran ini patut terus dikaji dan diinternalisasi dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berilmu di masa kini.

Referensi

- Abu Nu’aym al-Isfahani . Hilyat al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’ (Hiasan Para Suci dan Kategori Orang Bertakwa). Juz 8, hal. 200-216 (untuk biografi Rabiah al-Adawiyah). Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiyah, 1987.

- Fariduddin Attar . Tazkirat al-Awliya’ (Peringatan Para Suci). Hal. 37-45 (untuk biografi Rabiah al-Adawiyah). Diedit oleh RA Nicholson. London: Luzac & Co., 1905.

- Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975. (Secara ekstensif membahas peran perempuan dalam tasawuf dan mengakui kontribusi mereka, meskipun bukan fokus utama buku ini).

- Murata, Sachiko. The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. Albany: State University of New York Press, 1992. (Buku ini menganalisis konsep gender dalam pemikiran Islam, termasuk tasawuf, dan menunjukkan bagaimana tradisi Islam mendukung kesetaraan dalam dimensi spiritual).

- Raffles, Thomas Stamford. The History of Java. Jilid 1, hlm. 280-285 (untuk gambaran umum kehidupan sosial dan peran perempuan pada masa itu, meskipun perlu dicatat ini adalah perspektif kolonial). London: John Murray, 1817.

- De Graaf, H.J. & Pigeaud, Th. G. Th.. Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik dan Sosial Abad XV dan XVI. Hlm. 120-130 (untuk konteks sosial dan keagamaan di Jawa pada masa Wali Songo). Jakarta: Grafiti Pers, 1985. (Meskipun tidak secara spesifik membahas gender secara mendalam, buku ini memberikan konteks sosial budaya).

- Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990. (Karya fundamental dalam kajian gender yang memperkenalkan gagasan gender sebagai performa dan konstruksi sosial).

- Wadud, Amina. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1999. (Contoh reinterpretasi progresif teks agama dari perspektif feminis Islam).