“Yang fana adalah waktu.

Kita abadi: memungut detik demi detik,

Merangkainya seperti bunga

Sampai suatu hari kita lupa untuk apa.”

~ Sapardi Djoko Damono, Rubaiyat Den Sastro

Catatan ini tentang karya terakhir penyair Sapardi Joko Damono yang baru saja terbit. Tapi sebelum kita menyentuh denyut lembut Rubaiyat Den Sastro, mari kita buka-buka dahulu lemari tua peradaban sastra Islam yang diakrabi sang penyair bertopi pet khas ini.

“Rubaiyat” bukan sekadar kata indah untuk judul buku. Ini bentuk puisi klasik yang lahir dari semesta sastra Persia, dengan struktur khas: empat baris (quatrain) dengan rima aaba —ringkas, tajam, dan sering kali memuat filsafat hidup yang lebih pekat daripada khutbah panjang saat salat Jumat terakhir Ramadan.

Paling masyhur tentu nama Umar Khayyam, astronom-penyair-epikurean dari abad ke-11. Rubaiyat Khayyam —yang kemudian digubah secara liar dan romantik oleh Edward FitzGerald pada abad ke-19—menjadi legenda sastra lintas benua.

Puisi Khayyam sering terdengar seperti bisikan lembut di telinga penyair mabuk yang sedang berpikir soal anggur, nasib, dan waktu. Namun Khayyam bukan satu-satunya. Rumi, meski lebih dikenal lewat masnawi panjangnya, juga bermain-main dalam bentuk rubai.

Begitu pula Hafez, juga menulis syair rubaiyat, dengan metafora-metafora sufistik yang mampu membikin para pemabuk dan ahli tafsir saling curiga bahwa mereka sedang membicarakan Tuhan atau perempuan atau, mengerikan sekali, politik.

Masuklah Sapardi Djoko Damono. Dia penyair Indonesia yang puisi-puisinya sering dikutip untuk status WhatsApp usai bulan Juni, saat hujan pertama turun setelah kemarau panjang.

- Agenda & Event

- Artikel

- Bea Siswa Mahasantri

- Beasiswa Mahasantri

- Berita

- Donasi

- Donasi Pendidikan dan Kemanusiaan Jam’iyyah Walisongo Nusantara

- Donation Confirmation

- Donation Failed

- Donor Dashboard

- Filantopi

- Infaq-Sedekah

- Kafalah Yatim-Dhuafa

- Kafalah Yatim-Dhuafa

- Kemanusian

- Kosong

- Mas Muhammad Al-Qosimi

- Pesantren

- Profil

- Program BMW

- Sahabat Kemanusian

- SedekahNow

- Suluk Auliya’

- Suluk Walisongo

- Wakaf

- Wakaf Prduktif

- Wakaf Tanah

- Walisongo Tanggap

- Zakat

- Zakat Hero

Kita kira dia sudah selesai, sudah pensiun dari menulis, dan tinggal menemani hujan dari teras rumah sambil menyeruput kopi pahit. Lalu wafat dengan tenang, setenang puisinya. Ternyata tidak.

Diam-diam, dua puluh tahun sebelum wafatnya, Sapardi menyelipkan sebuah amplop cokelat ke tangan sahabatnya, Reda Gaudiamo. Isinya: 24 puisi pendek yang kemudian diberi nama Rubaiyat Den Sastro.

Amplop wasiat itu tak diumumkan, tak dipublikasikan, bahkan isinya tak boleh dimusikalisasi. Aneh, sebab Reda dan Sapardi dikenal sebagai duet maut puisi dan nada. Reda-lah yang mendendangkan puisi-puisi sobatnya hingga menusuk sel-sel otak dan menyesap dalam kalbu.

Tapi begitulah Sapardi: diam-diam mendalam, misterius macam pernyataan cinta yang tidak pernah dikirim. Dalam satu larik, Sapardi menulis:

“Aku sudah selesai bicara. Kini giliran kalian mendengarkan.”

Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940, dan wafat di Jakarta pada 19 Juli 2020. Ia dikenal sebagai penyair yang memilih bisikan dibanding teriakan, lirih daripada gaduh —sosok yang memuliakan kesunyian dalam sajak.

Karyanya yang paling populer, Hujan Bulan Juni, menjadi semacam kitab kecil bagi generasi pencinta puisi, lengkap dengan metafora hujan, rindu, dan diam yang tajam.

Sapardi bukan hanya penyair, tetapi juga akademisi sastra yang lama mengajar di Universitas Indonesia, serta pelopor dalam memperkenalkan sastra liris Indonesia yang modern dan reflektif.

Ciri khas puisi-puisinya adalah kesederhanaan bentuk, namun sarat dengan kedalaman makna. Ia menulis seperti orang memetik daun: pelan, nyaris tak terdengar, tapi menyisakan jejak. Dalam dunia yang semakin bising, Sapardi adalah suara sunyi yang justru paling didengar.

Dan barangkali kita memang harus diam sejenak, bukan untuk tafakur nasional, tapi untuk menyimak gaya pamit paling puitis yang pernah dilakukan sastrawan Indonesia. Ia pamit selamanya lewat Rubaiyat Den Sastro.

Jangan bayangkan Den Sastro di sini seperti tokoh fiktif dalam sinetron kolosal, atau tokoh flamboyan dari novel Pramoedya. Den Sastro di sini adalah topeng Sapardi sendiri —suara batinnya yang jenaka, kontemplatif, dan menggelitik dalam kesenyapan. Dialah si Sastro, sang sastrawan dengan panggilan “Den” khas dalam keluarga Jawa.

Rubaiyat Den Sastro memang berisi 24 sajak pendek, tapi bukan sekadar bermain format. Sapardi bicara tentang waktu, tentang kehilangan, tentang cinta yang tak perlu teriak. Ia menulis:

“Kau bilang aku datang dari kabut,

Padahal aku hanya terlambat bangun

Karena semalam mimpi terlalu panjang

Tentang hidup yang kau kira candaan.”

Sederhana. Ringan. Tapi menyisakan beban di dada. Seperti tahu isi yang digigit terlalu cepat: hangat, mengejutkan, dan sedikit menyakitkan.

Yang membuat kisah ini makin mistis adalah kenyataan bahwa Rubaiyat Den Sastro nyaris hilang. Keluarga Sapardi sudah kehilangan naskahnya, lenyap dari komputer.

Untunglah, ia disimpan Reda selama dua dekade, kadang dibukanya diam-diam, dibaca sembunyi-sembunyi, lalu akhirnya dipertemukan dengan pembacanya lewat Indonesia Tera, penerbit yang pernah dibantu dirintis oleh Sapardi sendiri. Sebuah siklus sunyi yang nyaris sufistik.

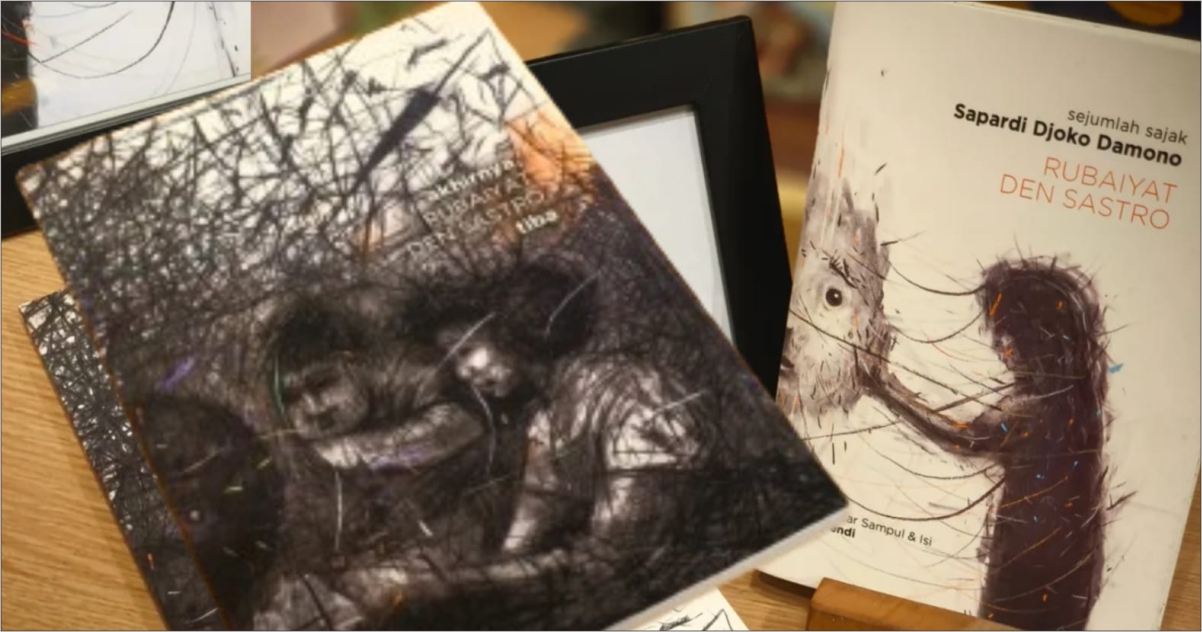

Tak hanya satu, buku ini muncul dalam dua versi:

- Rubaiyat Den Sastro – berisi puisi-puisi Sapardi.

- Akhirnya, Rubaiyat Den Sastro Tiba – berisi kisah dari sahabat dan murid Sapardi, seperti catatan kenangan, atau upacara kecil melepas guru besar yang diam-diam menulis pamitnya.

Ilustrasi dalam buku digarap oleh Iwan Effendi dari Papermoon Puppet Theatre. Seperti sering kita lihat dalam majalah sastra Horison, ilustrasi dibuat dengan arang. Cover buku seperti oretan-oretan, melingkar-lingkar, menandakan perjalanan panjang kehidupan.

Gambar-gambar ilustrasi bukan untuk menjelaskan sajak, tapi untuk membisikkan ruang imajinasi. Misalnya, Iwan bahkan bingung bagaimana menggambar “aspal yang basah”. Dan memang sebaiknya kita membiarkan pembaca membasahi imajinasi masing-masing.

Sementara banyak tokoh publik berpamitan lewat konferensi pers atau unggahan penuh air mata, Sapardi berpamitan lewat metafora dan amplop cokelat. Tak ada panggung, tak ada gemuruh. Hanya larik-larik halus yang menyentuh lubuk paling hening dari para pembacanya.

Buku Rubaiyat Den Sastro menjadi semacam doa dalam bentuk sajak, sekaligus warisan kebudayaan yang mengingatkan kita bahwa bahkan kepergian pun bisa dituliskan dengan nada elegan dan sederhana.

Buku ini bukan hanya karya sastra. Ia adalah kesaksian tentang persahabatan, tentang amanah yang disimpan lama, dan tentang bagaimana satu koper bisa lebih penting dari semua rak buku di perpustakaan negara.

Akhirul kalam, kalau Umar Khayyam menutup puisinya dengan anggur dan waktu yang fana, Sapardi memilih kopi dan hujan. Dua penyair dari dua zaman, dua bahasa, dan dua kosmologi, bertemu dalam satu bentuk: rubaiyat.

Dan kita, para pembaca yang tersisa, kini memungut bait demi bait peninggalan sang maestro. Bukan untuk dikenang saja, tapi untuk didengarkan dalam hening.

“Tak perlu aku datang ke peringatan

Kau sudah tahu rasanya kehilangan

Cukup kuselipkan puisi di lipatan

Agar rindu tak terlalu terang.”

Catatan Akhir

📖 Rubaiyat Den Sastro

📚 Penerbit: Indonesia Tera

💰 Harga: Rp 55.000-85.000

🖋 Ilustrator: Iwan Effendi

🎶 Editor Kehidupan: Waktu dan Kesabaran

Sumber:

Tempo.co, Hypeabis.id, wawancara Reda Gaudiamo, peluncuran M Bloc, dan tentunya, amplop cokelat yang nyaris jadi artefak nasional.